Les

documents d'évaluations et de délivrances

provisoires et définitives ont évolué.

|

Qui a

passé son

permis avant les années 80 et ne

reconnaît pas sa

«feuille rose» des années

S.N.E.P.C. ?

|

S'en

suivait un permis définitif trois volets grand format.

|

|

|

Déjà,

depuis quelques

années (à partir des catastrophiques

années

meurtrières - dont le pic a été

en 1972-) de multiples

méthodes et procédures d'évaluations

successives,

avec des harmonisations nationales ont vu le jour rendant les

épreuves beaucoup plus objectives et adaptées

à la

circulation et aux réseaux croissants (en

complément des actions «Bison

futé

à partir de 76»).

Seul le

verso du dossier

d'inscription

(de demande de permis) contenait alors

des

informations quant au bilan des épreuves. Toutefois, jusque

dans les années 2000 le résultat

n'était pas

différé et l'inspecteur annonçait

celui-ci avec

les éventuelles causes d'ajournement ou conseils au

candidat.

|

Les candidats

s'inscrivaient alors sur un dossier papier (pas d'internet)

DOSSIER

D'INSCRIPTION (Cerfa 02) |

Et les

résultats étaient portés, par

l'inspecteur, au verso, avec mention des lettres code

correspondant aux

thèmes des erreurs,

Puis en conduite avec des codes souvent

incompréhensibles

pour la plupart des usagers, indiquant la ou les raisons de

l'ajournement.

On notera la présence d'un timbre fiscal dans la case

prévue

jusque

dans les années 80.

Bien sûr, les mentions écrites étaient

manuscrites et renseignées à bord du

véhicule.

|

Vinrent

ensuite les

résultats, toujours au verso :

- pour le

code, par un ticket sorti d'une imprimante (voir page code)

- et pour la

conduite, par la transcription des différentes

feuilles de

notation puis des bilans de compétences qui firent l'objet

de feuilles annexées. (ci-dessous). |

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

|

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

|

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

|

Les

années 80

:

|

|

Pour les

«moins vieux»

il y

a eu la feuille rose DSCR

(on

remarquera la

mention «Inspectrice")

|

Et

le

«trois volets» type

dit européen

(harmonisation européenne de 1985) |

Comportant

les

mentions des catégories de permis du moment

(celui-ci

était le mien avec les tampons

de validité pour toutes les catégories) |

|

|

|

|

.

Dans

ces

années 80, des feuilles de notations puis des

«bilans de

compétences» ont commencé

à

être

utilisés

pour rendre le résultat plus compréhensible par

les candidats.

|

Avec la

première procédure

d'évaluation,

est

arrivée la première feuille de notation

|

Les

statistiques étaient collectées sur des

états papier (P1, P2, T1 et T2 renseignés par les

inspecteurs, après la séance ou la

journée d'examens pour

être transmis à la hiérarchie qui

vérifiait et transmettait au service national.

On peut dire

que c'était le début du système

d'information (S.I.) dans ce domaine.

Mais les années 80 ont été aussi la

période où on a commencé à

s'intéresser encore plus aux statistiques.

Le PC

n'était pas encore un outil grand public mais le

minitel était en pleine vogue, on le verra sur le

chapitre «code» (langage courant pour

désigner l'épreuve

théorique générale -E.T.G.-

).

Le minitel s'est donc substitué durant deux

décennies aux états papier

et les inspecteurs devaient chaque jour transmettre les statistiques

par cette voie télématique.

Quel que soit le support, le dossier (cerfa 02) était

renseigné et, en cas de réussite, la feuille rose

était

encore délivrée comme permis provisoire

immédiatement après

une épreuve pratique

favorable.

|

Son

équivalent mécanographié

(perforée)

La Fiche de notation mécanographique |

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

Des

procédures écrites par le SNEPC

apparaissent et permettent de qualifier et quantifier les

erreurs suivant

leur importance et aussi de noter l'ensemble de la prestation par un

décompte manuel des points comme vous pouvez le voir dans

les colonnes de droite. Il fallait atteindre la note de 120/200 pour

obtenir son épreuve de conduite.

Évidemment,

vous l'aurez compris, les zones rouges

correspondaient à des erreurs

éliminatoires.

Ces

procédures ont fait l'objet de guides

à

destination

des inspecteurs, bien sûr, mais aussi d'autres,

spécifiques à l'intention des enseignants pour

que

le langage, les exigences et les pratiques puissent

être

connues et respectées par tous.

|

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

Les feuilles de

notation ont donc

été

adaptées au système de mécanographie

(cartes perforées).

Vous retrouvez les mêmes rubriques , mêmes

critères, même système de

notation sur la carte perforée de droite que sur la

feuille de notation de gauche.

L'utilisation n'était pas aisée avec un

boîtier

et un stylo/stylet spécifique pour cocher et/ou perforer

cette carte.

Exemples d'utilisation sur la page

code

après 1972

Vous

y

trouverez également le principe de fonctionnement et

l'utilisation qui était faite de la

"mécanographie"

- descendante des métiers à tisser et

prémices de l'informatique moderne.

|

En

1984,

le

SNEPC est dissout. Il est créée une

sous-direction

de la formation du conducteur et un Service de la Formation du

Conducteur (DSCR / SFC), parallèlement aux lois de

titularisation de l'époque. La carte professionnelle de

l'inspecteur (trice) change.

(carte

professionnelle ci-contre - statut encore contractuel -

contrat renouvelable une fois).

=>

|

|

En

gestation

depuis 1984,

le Plan National de Formation P.N.F. a permis, à partir de

1989, d'harmoniser mieux encore la

formation grâce à une pédagogie par

objectifs. Il sera ensuite

décliné pour

chaque catégorie de permis

Il est remplacé par le Référentiel

pour

l'Éducation à une Mobilité Citoyenne

(REMC),

basé sur la matrice GDE (Goals for Driver

Éducation).

C'est une approche hiérarchique qui

permet d'assimiler les compétences

nécessaires pour

conduire.

Il a été élaboré en 1999

au cours d'un travail de collaboration européenne.

On remarquera sur la photo la déclinaison du livret pour

l'AAC.

En effet, l'Apprentissage anticipé de la conduite, AAC,

auparavant appelée conduite accompagnée, est une

formation française existant depuis 1987 et permettant

d'acquérir de l'expérience avant l'âge

légal du permis. |

|

Avant l'ère

du tout numérique,

les balbutiements de

l'informatique

|

|

Entre

1990 et 2000,

les

résultats d'une part et la gestion du travail d'autre part

se

sont appuyés sur les techniques alors devenues les outils du

quotidien des entreprises.

Puis, les encadrants ont disposé des premiers PC, souvent

équipés des systèmes d'exploitations

d'abord

rudimentaires (DOS puis les premiers windows) pour gérer les

équipes et les plannings puis de leur

côté, les

inspecteurs recevaient ceux-ci et transmettaient les

résultats

par minitel via le réseau Transpac (pas encore

d'internet

même bas débit).

|

Tous ces dispositifs

communiquant avec "le grand

ordinateur" :

le DPS 7000 de la capitale. |

|

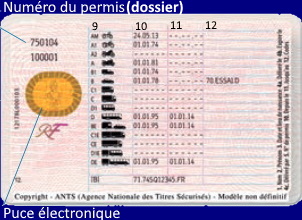

1992 :

Institution

du permis à 12 points avec une

spécificité

française qui consiste en la possibilité d'en récupérer

moyennant le suivi d'un stage de

sécurité routière.

Années

2000 à 2020 |

Du

côté de l'éducation nationale,

les

cartes de

jeunes conducteurs et les brevets de sécurité

routière se sont transformés, autant par la forme

que le

contenu du fond pour faire place aux APER

et ASSR1 et 2

(attestations scolaires de sécurité

routière

entrant pleinement dans le continum éducatif.

|

Cette mise place a

été longue et

il a fallu des

moyens et

mesures transitoires au moment où ces documents sont devenus

indispensables pour s'inscrire au permis . C'est pourquoi des

organismes ont permis à ceux qui n'avaient pas pu obtenir

ces

validations pendant leur scolarité, de le suivre

après ce

cursus. Les Attestations correspondent à chaque

niveau ou

comme à droite, l'ASR (ASSR de substitution).

Le détenteur se voit délivrer une attestation et

une carte

personnelle (ASSR deux niveaux au verso).

|

|

Loi

n°

2013-595 du 8 juillet 2013

Afin d'acquérir des comportements qui permettent de se

protéger des dangers de la circulation et de tenir compte

des

autres usagers de l'espace routier, la mise en place d'une

éducation à la sécurité

routière

nécessite, dès le plus jeune âge, de

prendre

conscience des règles de sécurité et

identifier

les risques et les comportements à adopter.

L’éducation à la

sécurité

routière est donc jalonnée de ces

différentes attestations

validant

les compétences acquises ou en voie d’acquisition. |

|

|

|

Revenons au permis :

A partir de

2000, suite à des

agressions

à l'encontre

d'inspecteurs après des ajournements non compris

ou contestés, des essais ont

été entrepris dans

plusieurs départements pour porter connaissance du

résultat en différé

(par courrier). Cette mesure étendue d'abord en 2002

à quelques autres départements au fur et

à mesure que telle ou telle agression se produisait,

fut progressivement adoptée sur tout le territoire

pour être généralisée

à toutes les épreuves

théoriques et pratiques désormais depuis 2013.

Il fallait donc en parallèle, à la fois

pour permettre de contribuer à améliorer

la formation ou le complément de celle-ci, en cas

d'ajournement, mais aussi permettre au candidat, seul ou

accompagné de son enseignant, de

comprendre et interpréter les raisons de son ajournement en

cas d'échec. De plus, ce bilan permettait de

connaître les

points faibles à améliorer, en cas de

réussite.

Aussi pendant les années qui ont suivi, des documents ont

été

envoyés par courrier pour annoncer et motiver le

résultat à l'épreuve et ils n'ont

cessé de s'améliorer. C'est aussi la fin d'une

expression longtemps entendue pour désigner le Certificat

Provisoire d'Examen du Permis de Conduire (CEPC) ou encore

Modèle H,

administrativement, (MleH) :

«ma

feuille rose",

(dans un premier temps

d'ailleurs, devenue jaune).

|

En fonction des noms

des ministères

de tutelle deux formes différentes

( il y avait un

troisième volet pour l'archive de l'établissement

d'enseignement - visible en partie basse de l'agrandissement )

|

Puis

ce

fut un autre

changement, le «bilan de

compétences» détaillant

encore plus les différentes phases de

la conduite du candidat au cours de son épreuve. |

Cliquez sur le

document

pour agrandir dans une autre fenêtre

|

Cliquez

sur le document pour agrandir dans une autre fenêtre

|

La percée du

numérique

|

L'an

2000

a

été une année charnière et

commençant par la déconcentration du service de

la

formation du conducteur vers les directions départementales

de

l'équipement puis des territoires, on utilise

d'ailleurs depuis, le nom d'Éducation

Routière

(toujours pilotée par un ministère de tutelle en

fonction

des orientations gouvernementales : Ministère des

transports, du

développement durable puis au Ministère de

l'Intérieur), puis le début d'une

révolution technique des épreuves.

Les

cartes

professionnelles des inspecteurs (trices) sont

alors

d'une autre matière, ont un format désormais

standard

dit "carte bancaire" et bien sûr sont à puce

=>

|

|

2004 :

Institution

du permis "probatoire" à

points limités pour les nouveaux conducteurs.

2004 :

Modification importante des conditions de passage et du contenu, en

particulier avec

introduction de notions comportementales dans

l'épreuve théorique (code) avec supports

informatiques, sur tout le territoire après

expérimentations dans certains départements

pilotes.

De

nouveaux bilans chiffrés, ayant valeur de certificat

provisoire de conduite, ont d'abord

été conçus sur papier (identiques

à la photo de droite ci-dessous),

Ils ont ensuite

été transposés sur

écrans. L'ère

du numérique

était arrivée.

|

Apparaît

alors la

première version dite «trois

volets» avec,

Apparaît

alors la

première version dite «trois

volets» avec,